- トップ

- >イワダレゴケ

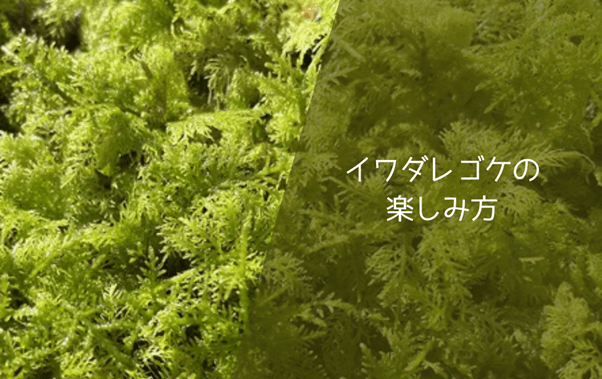

イワダレゴケ

イワダレゴケは、ヒノキの葉を小さくしたようなコケです。

苔庭や苔テラリウムとして人気がある一方で、育て方や特徴が分からない方も。

本記事ではイワダレゴケの育て方はもちろん、特徴や注意点についても解説します。

目次

イワダレゴケの基本情報

ここではイワダレゴケの生育地や特徴、名前の由来といった基本情報をまとめています。

イワダレゴケの生息地

日本では、北海道から九州にかけて広く分布し、さらに北半球の寒冷地に加えて、ニュージーランドやオーストラリアでも見られるコケです。

【日本国内の代表的な生息地】

- 高山地帯(標高1,700〜2,500メートル付近

- 小田深山の海抜1000m地点

【世界各地の生息地】

- 北半球の寒冷地:ヨーロッパ、ロシア、アラスカ、カナダ

- 南半球の一部:オーストラリア、ニュージーランド

イワダレゴケは、亜高山から高山地帯の代表的なコケとして注目されています。

イワダレゴケ見た目はヒノキの葉

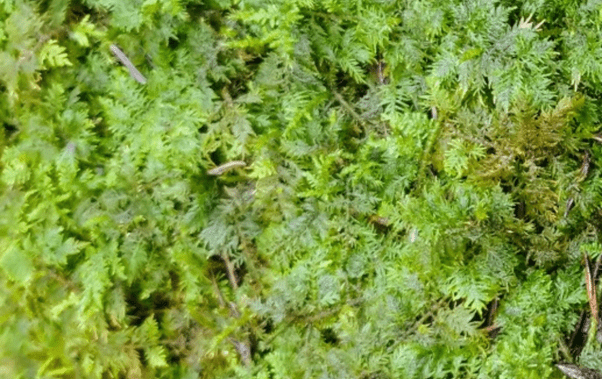

見た目はヒノキの葉を小さくしたような姿をしています。

全体がふんわりとした羽毛状で、茎や枝、葉が細かく分かれているのが特徴です。

茎は赤みが強く、葉の色は淡い緑色や黄色がかった緑、赤っぽい色などさまざまあります。

秋になると緑色が黄色〜白色に色づき、色の変化を楽しめるのも魅力のひとつです。

イワダレゴケが好む日当たりは明るい日陰

イワダレゴケは、日陰ながらも適度な光量がある場所を好みます。

イワダレゴケが好む場所は以下の通りです。

- 木漏れ日が差し込む場所

- カーテン越しの柔らかな光が入る場所

- 高い木の下で直射日光が木の葉で遮られる場所

マツやスギ、モミといった木の下や岩の上などを好み、他の苔とともに密集して広がる傾向があります。腐木や岩の表面はコケにとって競争が少ないため、理想的な生育地でもあるのでしょう。

岩に垂れる姿から名付けられたイワダレゴケ

イワダレゴケは、岩の上に群落を作り、垂れるように広がって成長します。

この「岩に垂れる」というイメージから、日本では「イワダレゴケ」と名付けられたそうです。

イワダレゴケは、1年に1段ずつ新しい芽を伸ばし、主茎の上で羽状に枝を広げながら、塔や階段を思わせる形へと成長していきます。

つまり段の数を数えれば、何年生きているかが分かるわけです。

ただし下の古い段は腐って落ちてしまうため、最大で8年程度までしか年齢を推測できないといわれています。

このことから中国では「塔蘚(トウセン)」と呼ばれ、英語では「stair-step moss(階段状の苔)」や「feather moss(羽のような苔)」と呼ばれています。

イワダレゴケの楽しみ方

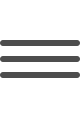

イワダレゴケは、庭や室内空間を装飾するためのコケとして幅広く活用されています。

ここでは、具体的な楽しみ方について解説します。

苔テラリウムとして楽しむ

イワダレゴケは、室内に自然のいやしを取り入れるのにぴったりなコケです。

苔テラリウムやミニチュアガーデンとして楽しむ方法もあります。

小さなガラスボウルや瓶にイワダレゴケを敷き詰め、装飾用の石や流木を加えるだけで完成します。小さなフィギュアや、季節感のある飾りを加えれば、心がおどる楽しい空間に仕上がります。

乾燥には比較的強いコケのため、口が広く開いている形状で蓋なしのガラス容器が向いているでしょう。

苔庭として楽しむ

苔庭に取り入れるには、垂れるように成長する特性をいかします。

庭に小さな段丘を作りイワダレゴケを植えたり、他の苔と組み合わせて立体感のあるデザインにしたりすると、自然な美しさが引きだせます。

明るい日陰を好むスギゴケやハイゴケといったコケとも相性が良いでしょう。

高低差をいかしたデザインにすることで、イワダレゴケの段状の成長が引き立ちます。

装飾品として利用されていた

細かく枝分かれした葉が階段状に広がり、20cm以上にも成長するため、果物や野菜の箱の装飾や飾り付けに利用されることがあります。

環境省のレッドリストによると全国ではありませんが、愛知・愛媛では準絶滅危惧(NT)、三重では絶滅危惧Ⅱ類(VU)、兵庫では準絶滅危惧Cランクに指定されています。

山で自然に生えているコケは、勝手に採取せず、そのままの状態で楽しみましょう。自然環境を守るためにも、持ち帰らずに観察するだけにすることが大切です。

イワダレゴケの育て方

ここからは、イワダレゴケの育て方について解説していきます。

イワダレゴケに最適な用土

苔テラリウムなどに使用する場合は、水はけの良い用土を選ぶようにしてください。

- 黒土

- 赤玉土(小粒)

- 川砂

- ピートモス

- バーミキュライト

用土は単体でも混ぜても使えますが、手軽に始めたい方にはマット状のタイプがおすすめです。ハッピーモスは、通気性と保水性に優れたピートモスの上で育てた苔マットを使用しており、敷くだけで簡単に使えます。

コケを石に着生させる方法も簡単で、以下の4ステップで行えます。以下の手順を参考にしてください。

【用意するもの】

- 石:溶岩石や軽石など、コケが根を張りやすい多孔質のもの

- モビロンバンド:コケをしっかり固定するための弾力性のあるバンド

- 砂利:容器の底に敷いて、石を安定させるための素材

- 容器:石とコケを設置するためのトレイや鉢

- 霧吹き:コケと石を湿らせ、乾燥を防ぐためのもの

【コケを石に着生させる手順】

- 石を湿らせる:石全体を水で濡らします。

- コケを固定:コケの土を落とし、石に配置してモビロンバンドで固定。

- 容器にセット:砂利を敷いた容器に石を置き、湿度を保ちます。

- 養生する:明るい日陰に置き、毎日霧吹きで湿らせて約3カ月で完成。

手順に沿って作業することで、コケの美しい着生石を楽しめます。

イワダレゴケの水やり

屋内の場合は、表面が乾いてきたら霧吹きで湿らせる程度に水やりを行います。夏季は蒸れやすくなるため、朝や夕方に水を与えてください。逆に冬季は水やりの回数を減らします。

週に何回という決まりはありません。コケの水やりは環境に応じた頻度で行い、適度な湿度を保つようにしましょう。

屋外の場合は雨や空気中の湿気で育つため、基本的に水やりは必要ありません。

イワダレゴケを育てる上での注意点

イワダレゴケを育てている中で避けられないのが、茶色く変色したり、虫が発生したりするリスクではないでしょうか。

ここからは、イワダレゴケを育てる上での注意点を説明します。

水の与えすぎ

水はけの悪い土や過剰な水やりで湿度が多くなりすぎると、コケが黒くなり、全体が弱ってしまうことがあります。

腐った部分は取り除き、水はけの良い土に植え直しましょう。

カビや菌類の発生

通気性が悪く湿気が多い環境では、カビや菌類が発生しやすく、コケの見た目が悪化します。カビを防ぐには、風通しの良い場所に置き、万が一、発生した場合は濡れた布で優しく拭き取ります。必要に応じて市販の抗菌スプレーを使いましょう。

ナメクジやカタツムリによる被害

屋外で育てているとナメクジやカタツムリがコケを食害し、葉に斑点状の傷がつくことがあります。対策として忌避剤の使用や、手間はかかりますが手作業での除去が有効です。

日光不足や乾燥

長時間暗い場所に置くと光合成不足で黒くなり、乾燥しすぎると茶色に変化していきます。

普段から柔らかな光が入る場所に置き、エアコンの風が直接当たらないようにしましょう。

まとめ

イワダレゴケは、ヒノキの葉を小さくしたような見た目で、秋には黄色や白に色づき、季節ごとの変化を楽しめます。

垂れ下がるように成長するため、苔庭やテラリウムのアクセントにもなるでしょう。

適度な光と湿度、水はけの良い土を用意すれば、初心者でも手軽に育てられます。

ぜひイワダレゴケを使って日常に緑の癒しを取り入れてみませんか?

\イワダレゴケの商品はこちら/

イワダレゴケ(300×450mm)

¥2,640(税込)

イワダレゴケ(300×450mm)

¥2,640(税込)